こんにちは、メディアワークス株式会社の舘口(@Tateguchi_T)です。

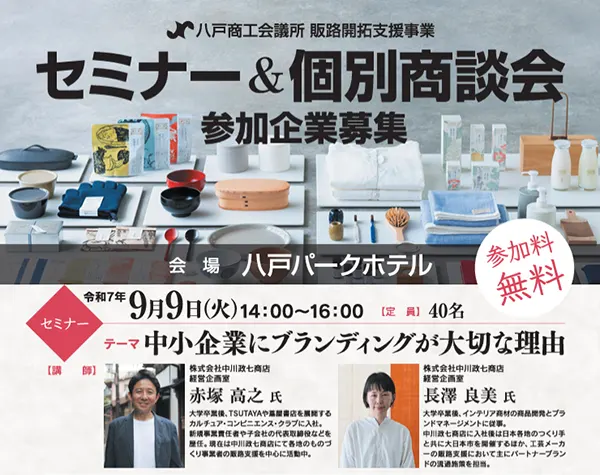

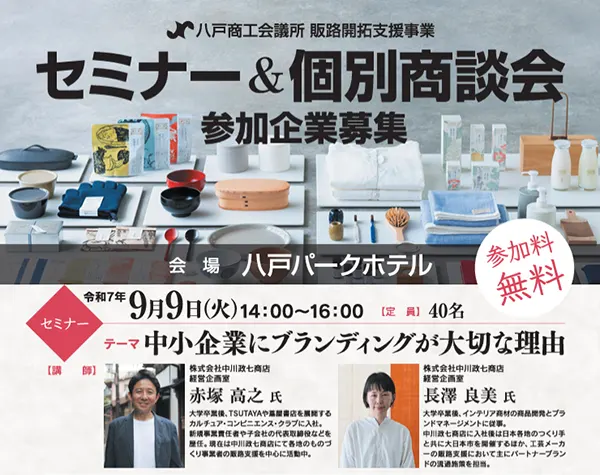

今日は、八戸商工会主催パークホテルにて開催された「中川政七商店」様のブランディングセミナーに参加してきました。

私の専門であるWEB領域においても、長期的に安定して勝ち続けるうえで、事業の強みを打ち出し、競合差別化は欠かせません。

この「競合差別化」つまり「自社の強みを磨き上げること」を、横文字にすればブランディングとなります。

私自身も14年で累計100社以上もお取引させて頂き、膨大な市場データの分析をし続けてきました。

とにかく結果を出さなければいけないという、顧客からプレッシャー、濃すぎる時間を過ごす中で成功確率の高いブランディング理論は確立しています。

WEB戦略の成功パターンは、既に確立されています。舗装した道路があるので、その道を通ればいいだけ。しかし、なぜか自己流に固執し、道なき道を進み、挫折している人をよく見かけます。もし、自己流にこだわるにも、一旦は正規ルートで登頂し、全体概要を把握後、挑戦したほうが遥かに効率的です。

— 舘口 知弘 (@Tateguchi_T) January 30, 2025

今回のセミナー参加の目的は、蓄積した知見と照合すると共に、他社はどう捉えているのかという深い興味があり参加させていただきました。

今回は地域の中小企業・個人事業主にとって、役立ちそうな視点についてシェアしていきたいと思います。

※内容は追記していきます。

中川政七商店様の中小企業ブランディングのセミナー

まず、結論から記入するとセミナーでご紹介頂いたブランディングの手順は以下の通りでした。

- 会社分析

- ブランドづくり

- 商品づくり

- 市場コミュニューケーションの設計

会社の強みや財務状態を棚卸した後、ブランド策定、商品づくり、市場とコミュニケーションをつくっていくという流れで進むとのことでした。

「会社の志・ストーリー・らしさ」を軸に、自社のつくりたいものを決めて、ブランドを確立するというプランです。

しかし途中、「中小企業のブランディングにおいて、大事な手順を省略しているのでは?」と感じていました。

そこで、該当パートの終わりに「なにか、ご質問ある方いませんか?」と機会を頂けたので、真っ先に挙手し、以下の質問をさせて頂きました。

会社分析とブランドづくりの間に市場分析を実施しないと、需要が把握できないと思うのですが、そのあたりはどう捉えていますか?

(途中省略)プロダクトアウト型を軸に事業構築をしております。

結果、ご回答いただけたのは「プロダクトアウト型」を軸に事業構築を行っておりますというものでした。

プロダクトアウト型というのは、自分軸で商品をつくるということ。

「理念と理想をみちしるべに、商品を磨き上げ、市場に投下する戦略」の事です。

つまり、「弊社はこういった理想を実現する為、この商品をつくりました、だから皆さん買ってね!」といういわば自分の思想を起点とした市場アプローチです。

しかしながら、この手法は、一定のファンがいなければなかなか成功が難しい手法でもあります。

全国に名の通っている大手だからこそできるプロダクトアウト戦略

中川政七商店様は、全国的な知名度を誇っています。

結果的に、その強力な知名度、多くの支店網を用いて販売戦略を組み立てる事ができます。

つまり、発売前にすでに認知段階はクリアできている訳です。

一定のファン層がいるため、「中川政七商店さんの商品」→「欲しい!」というビジネスモデルも成立します。

しかし、仮に一般の中小企業が、中川政七商店さんと同じ手法で「理念に基づいてつくった、この新商品を買ってください」と言っても、まず、同じ売れ方をすることはありません。

認知がない企業が同じ売り方をしても、

「あなた誰ですか?」

の一言で終わってしまう訳です。

プロダクトアウト型で「私たちがこの商品をつくりました、とってもいいですよ」で売れるのは、知名度や豊富な販売チャネルがあるからこそなのです。

知名度がない中小企業にとって、プロダクトアウトはなかなか成立しない

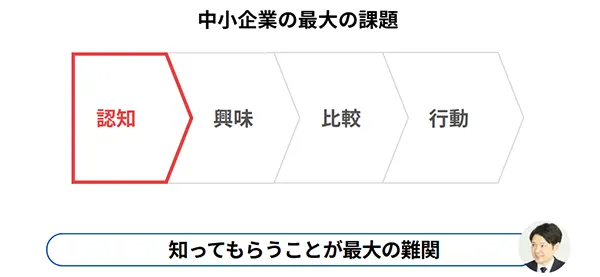

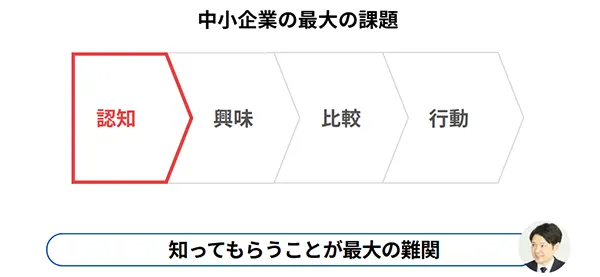

現実問題として、中小企業の大半は知名度はありません。

いかに素晴らしい事業や商品であっても、”認知がない”というのが最大のボトルネックです。

仮に中小企業が、理念を定めて、ブランディングをしても、策定した価値を伝える市場と接点を持てないというのが現実です。

スティーブ・ジョブズも言っている通り、「どんなに素晴らしい商品も、認知されなければこの世にないものと同じ」なのです。

市場起点で考えて”自社の強み”をぶつけるのが勝ち筋

中小企業が、ブランディングを”絵に描いた餅”で終わらせない為には、商品開発前・ブランド構想を練る前に、市場分析は不可欠です。

お客様の母数が多いほど、お客様の悩みが深いほど、必死にリサーチをかけますので、こちらの商品が届く確率が高まります。

さらに、今後需要は伸長するのか、減衰するのかかを定量的に見極める事も重要です。

体力のない中小企業は、一度の空振りが致命傷となります。

市場分析を含めて、セールスの全体の流れを組み切り勝ちが確定している状態でしか、商品づくりに着手すべきではないでしょう。

ブランディングの前にビジネスの原則に立ち返る

すべてのビジネスは

①困っているお客様・必要とするお客様がいる

②解決策・必要な物に対してお金を払う

という流れですべてのビジネスは成立します。

事前に、困っているお客様・必要とするお客様の母数、市場需要の推移などを明確に見極めて、そこに自社の強みをもって、「市場に貢献し成長していく」するというのが一番の勝ち筋です。

中小企業の勝ち筋はマーケットイン視点にあり

中川政七商店様のような大手のやり方を参考にしつつも、中小企業が持つべきなのはマーケットインの視点と言えます。

あらかじめ、市場が不足しているもの・必要としているものを分析して、困っている人に向けて”事業の強み”を当てていく手法です。

いわば、「みんな買ってね!」ではなく、「みんな何に困っているの?」という視点です。

特に、ブランディング商品開発といった大型プロジェクトであればなおさらです。

「社運をかけてブランディングし、新商品を創った。」

だけど、需要がなくて売れませんでしたという悲劇は、絶対に避けなければいけません。

まずは、自分の強みを理解する、そして競合優位性を理解する。

その後、市場が何に困っているかを理解して、自分の得意なこと・理念に沿って悩みを解決していくアプローチ。

そして、一貫して価値を伝え続ける事で、認知が加速し、中小企業の成長に寄与すると確信しています。

マーケット起点は、必ずしも短期の成果ではない

セミナーでは、「マーケット起点=短期の成果」「ブランディング=中長期の成果」というスライドもありました。

こちらも、若干違和感を感じましたので、

休憩時間あけに質問タイムがあったので、真っ先に挙手して以下の質問をさせて頂きました。

最近のマーケット起点は、中長期の需要推移を見据えて安定成長を見据えた戦略を組みます。マーケット起点を”短期”と断定してしまうのは違和感があるのですが、どう理解すればいいのでしょうか?

対比を用いた一例として、わかりやすくするために用いました。(中略)その点は理解しております。

という回答頂く事ができました。

ブランディングをテーマとした講演を聞く機会は多くないので、大変学びの多いセミナーとなりました。

貴重なお話をしてくださった、中川政七商店の赤塚様・長澤様、本当にありがとうございました。

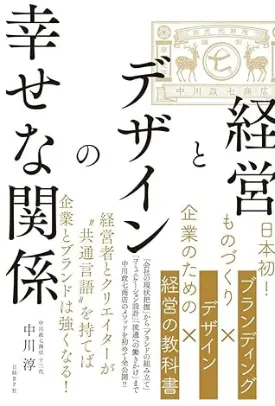

セミナーでも推薦図書としてご紹介いただきました中川政七商店様の著書、絶賛、発売中です!

11月7日 三菱地所グループリージャス様の主催で、中小企業向けセミナーに登壇します。

最後、宣伝です。

11月7日に、三菱地所グループリージャス様の主催で、中小企業向けセミナーに登壇します。

参加費は完全無料です。

後半はお酒や焼き鳥も無償で提供される異業種交流会となります。

営業活動もいっさい御座いません。

現場の最前線で培った、10年効果が持続させる最新ノウハウを学びながら、ビジネス人脈を深めるまたとない機会ですので、ぜひご参加ください。

お申し込みはこちらからどうぞ

https://mdws.co.jp/web-seminar-hachinohe-20241107